ニッポン長寿食紀行

vol.1 「佐賀海苔」

柔らかく、風味豊か。海苔の初摘み開始

11月下旬。深夜23時、筑後川の支流である早津江川の港を出航した船は、漆黒の闇の中をすべるように進んでいきます。向かうは有明海に広がる海苔の養殖場。時折船が揺れ、尻を打ちつけることがあるものの、そんなのはご愛敬。快調な船旅にテンションは上がるばかりです。 日本人の食卓になくてはならない海苔。その歴史は古く、縄文・弥生時代からと考えられています。飛鳥・奈良時代には既に朝廷への年貢の一つに数えられ、口にできたのは限られた貴族のみ。というのも、冬の極寒の海の中、岩などに付着したものを手で剥がし取るしか収穫方法がなかったからだとか。庶民にとっては無縁の超高級品だったんですね。身近になってきたのは、江戸時代に入ってからのこと。魚を生かしたまま保存するための生けすの柵に、大量の海苔が付着しているのを発見。海苔が好物だった徳川家康の推奨により、海苔の養殖が始まります。

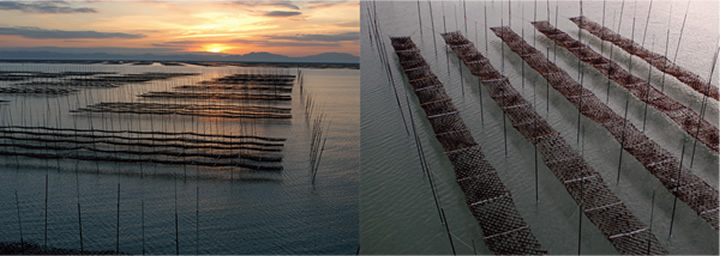

1700年代前半になると、食べ方も変わります。それまで煮たり干したりしていたのを、紙すきの要領で四角い型に入れてすき、乾燥させることで、板海苔ができるようになりました。船に揺られることおよそ30分。真っ暗な海中に突如として大量の棒が突き刺さった、異様な風景が広がります。これが、佐賀海苔を味、品質ともにトップブランドへと押し上げた「支柱式養殖」という独自の養殖法です。

有明海は最大6mの干満差があります。海底の地中に棒を刺し、秋に海苔の種を付けた網を張り巡らすと、満潮時には海水に浸かり海の栄養を吸収、干潮時には海面から上がり、日光を浴びてうま味を蓄える自然のサイクルが生まれます。さらに有明海には阿蘇山を水源とした筑後川をはじめ、大小100以上もの河川が流れ込みます。淡水は栄養分を含むだけでなく、海水を海苔養殖に適した塩分濃度へと下げるというのです。

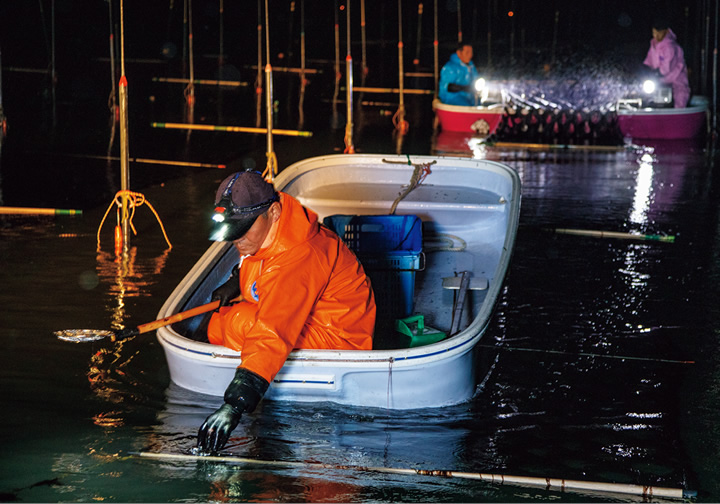

これだけ好条件がそろっていればおいしい海苔ができないわけがありません。取材に訪れたこの日は、柔らかく香りが良いとされる新芽「一番摘み」の収穫の真っ只中。この時期にしか採れない極上品です。暗闇の中、びっしりと海苔が付いた網の下を摘み機を乗せた小舟がくぐり、海苔を摘み取っていきます。漁師さんは全身海水をかぶりながらの作業。さぞかし大変だろうと話を聞くと「今日は風がなく、海が穏やか。こんなに作業しやすい日は珍しい」とのこと。海苔の細胞が締まっているとうま味成分が保たれ、仕上がりの色艶も良くなるという理由から、一般的に夜に行われる海苔の収穫。これから作業は厳しさを増し、極寒の中の収穫が3月まで続きます。ここ数年は安い外国産の影響もあり、競合が激しくなる中、それでもおいしい海苔を守るため、自然と共に生きる人々の姿がここにはありました。摘んだばかりの生海苔を船上でぱくり。口の中でとろけながら広がる甘味と磯の香りに、思わず声を上げてしまうほど。漁師さんの顔にも、「うまかろう」と誇らしげな笑みが浮かんでいました。

1.2.秋になると網を張り、その下に海苔の種を植え付けたカキ殻を沈めます。3.収穫した海苔は真水で洗って細かく裁断します。4.海苔を四角い形にすき、機械で乾燥させれば完成!5.品質の格付けを行い、漁協本所へ集荷された後、入札へかけられます。